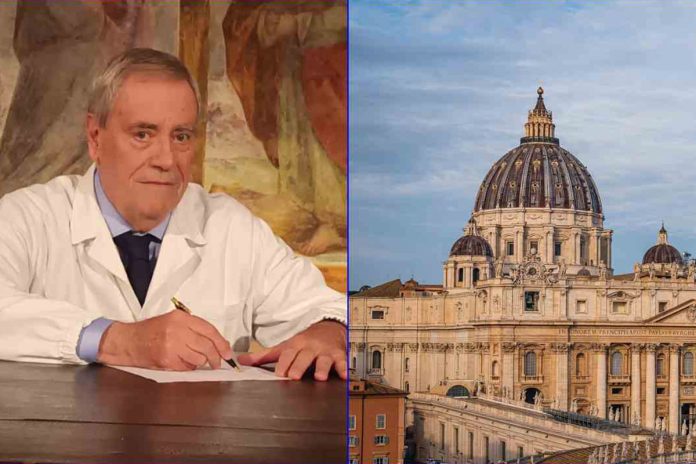

A pochi giorni dall’inizio del Giubileo della sanità e degli ammalati, Interris.it ha intervistato il Presidente dei Medici Cattolici Italiani, il professor Stefano Ojetti

Sono circa 20 mila i pellegrini – tra pazienti, medici, infermieri, farmacisti, fisioteraisti, operatori e tecnici sanitari – che da oltre 90 Paesi arriveranno a Roma per partecipare al Giubileo dedicato agli ammalati e al mondo della sanità. Un appuntamento giubilare tanto delicato quanto importante pche invita a vivere uno speciale momento di preghiera e comunione a coloro che soffrono e a chi si prende cura di loro. Un’opportunità per evidenziare come la speranza leghi a doppio filo chi, da un lato, affetto da una malattia ne è alla ricerca, e chi, dall’altro, deve ricordare che la medicina non dovrebbe limitarsi solo alla scienza: non si cura solo un corpo, ma anche un’anima.

L’intervista

Il professore Stefano Ojetti, presidente dell’Associazione Medici Cattolici Italiani, intervistato da Interris.it, sottolinea che il significato dell’essere medico “dovrebbe essere quello di avere nella propria quotidianità l’atteggiamento del buon Samaritano“.

Professore, nel corso di questo Anno Santo, Papa Francesco ha voluto dedicare un appuntamento giubilare agli ammalati e al mondo della sanità: qual è l’importanza di questo evento?

“Il motto giubilare ‘Pellegrini di Speranza’ quasi casualmente mette in evidenza quella che, nel caso della malattia, rappresenta spesso elemento di conforto per il malato: ‘la speranza’. A ben riflettere l’evento giubilare della sanità, a differenza di tutti gli altri, rappresenta un ‘momento di comunione’ tra tutte le genti proprio perché non investe solamente il mondo degli operatori sanitari, ma riguarda ‘tutti gli uomini’ che, perché tali, sono destinati nel tempo a confrontarsi con la sofferenza che avviene inevitabilmente nel crepuscolo della vita. E allora ecco il messaggio che Papa Francesco ha voluto inviare non solo agli operatori sanitari: date speranza, ma anche a coloro che sono i destinatari delle cure, gli ammalati: sperate in Cristo medico”.

Nel testo dell’Angelus del 9 marzo, Papa Francesco spiega che nel corso del ricovero ha sperimentato il “miracolo della tenerezza”: come medici, infermieri e operatori sanitari dovrebbero porsi al fianco del malato?

“Il Santo Padre mai avrebbe immaginato, nell’indizione del Giubileo di viverlo da degente al policlinico Gemelli perché affetto da una grave patologia broncopneumonica e di sperimentare conseguentemente su di sé tutto ciò che riguarda la sofferenza che la malattia arreca inevitabilmente, ma anche il ‘miracolo della tenerezza’ da parte di coloro che lo hanno circondato certamente con professionalità, ma anche con dolcezza. Tutto il personale sanitario, medici e infermieri, dovrebbero porsi infatti, ciascuno nel proprio ruolo, con un atteggiamento di vicinanza al sofferente che, in alcuni casi, può assumere appunto l’aspetto della tenerezza. Quanto occorre allora, a cominciare dal linguaggio, non usare parole forti che possono, in alcuni casi, portare alla disperazione ma, al contrario, essere in qualche modo rassicuranti dando al malato sempre una speranza alla quale in qualche modo potersi aggrappare. Nel malato infatti c’è il bisogno della compassione ‘cum passio’, del ‘soffrire insieme’, che significa, specificatamente, entrare in sintonia con lo stato d’animo del sofferente, con lo scopo di cogliere e condividere il suo dolore rappresentando, il personale sanitario, un sostegno attraverso il quale possa sentirsi ascoltato, accolto e accettato”.

Molto spesso si sente parlare di malattie rare, alcune senza cura, altre più conosciute ma ugualmente terribili. Come è possibile declinare la speranza in queste situazioni?

“Ha toccato un argomento non molto dibattuto nell’ambito sanitario, ma non per questo meno importante. Occorre sottolineare che, accanto alle malattie rare con diagnosi, esistono purtroppo ancor oggi anche quelle senza diagnosi; tra queste ultime si distinguono quelle non diagnosticate (ancora senza una precisa diagnosi) e quelle non diagnosticabili (con malattia non ancora descritta e per la quale non esiste ancora alcun test diagnostico). E’ altrettanto vero, nondimeno, che i malati affetti da tali patologie non possono rimanere esclusi dai progressi della scienza e della terapia in quanto possiedono gli stessi diritti sanitari di tutti gli altri malati. E’ difficile in realtà ‘dare speranza di cura’ in tempi ragionevoli a questi malati in quanto, riguardando simili condizioni morbose un trascurabile numero di pazienti, scarse purtroppo sono le risorse che vengono destinate alla ricerca medico-scientifica in tale ambito essendo tali malattie definite anche come orfane, così come analogamente orfani sono denominati quei farmaci che destinati alla loro cura, di fatto non vengono realizzati da parte delle aziende farmaceutiche perché senza profitto essendo, infatti, i ricavi insufficienti nel recuperare i costi sostenuti per il loro sviluppo”.

Come Presidente dei Medici Cattolici Italiani, vorrebbe dare un consiglio a tutti i nuovi medici che si apprestano ad iniziare questa professione?

“Intanto la ringrazio per la definizione di ‘professione’ e non di mestiere. Pur se banale questa precisazione è fondamentale perché la professione di medico ti assorbe completamente: senza orari, di giorno come di notte, durante le feste o le proprie vacanze; un medico che voglia definirsi ‘Ippocratico’ deve sapere che questa professione comporta una dedizione assoluta rivolta al benessere dei malati. Come premessa va detto però che i giovani medici oggi si trovano spesso, per carenza di personale, investiti di responsabilità per le quali non sono stati adeguatamente preparati e formati e che purtroppo stanno vivendo un momento storico negativo della nostra Sanità, con scarse risorse, carichi di lavoro insostenibili, violenze non solo verbali ma anche fisiche da parte degli utenti, campagne denigratorie riguardo a episodici casi di malasanità e non della stragrande maggioranza dei casi di buona sanità, dovuta all’eroico sacrificio degli operatori sanitari che operano quotidianamente in prima linea e in condizioni spesso disagiate. Che dire ai giovani medici? Innanzitutto di affermarsi per vivere, certamente agiatamente, ma non di vivere per il profitto; in questo sta la differenza tra la professione e quello che, altrimenti, potrebbe diventare un mestiere. Nell’ambito delle cure, è quello di farsi prossimi e intervenire soprattutto nel campo delle fragilità; in particolar modo nei confronti dei minori, delle ragazze madri, dei disabili fisici e intellettivi, degli anziani non autosufficienti. E poi di saper ascoltare, che è alla base del rapporto medico paziente, e di prendersi cura che è cosa ben diversa dal semplice curare; la dignità del malato, infatti, è un valore fondamentale della persona umana, per questo motivo, oltre alla presa in carico delle diverse patologie, occorre avere un’attenzione particolare anche al contesto sociale e agli aspetti psicologici che il paziente deve affrontare con l’insorgere della malattia”.

Medicina e fede: sono due mondi compatibili?

“Certamente sì, non solo compatibili ma anche interscambiabili e complementari, dove l’una è a supporto dell’altra o subentra dove una delle due diviene insufficiente. La medicina non può fare, per definizione scientifica, miracoli; la fede per i credenti, al di là dei miracoli, può comunque ottenere, in alcuni casi, delle grazie. Come spesso ci ricorda il nostro assistente spirituale nazionale Cardinale Edoardo Menichelli, è proprio la fede che ci sostiene attraverso quella C in più di cattolici che deve rappresentare testimonianza ed essere uno stimolo in più, sì da distinguere il ‘medico cattolico’ nell’esercizio della propria professione”.

Vuole fare una sua conclusione?

“La conclusione è sul significato dell’essere medico che dovrebbe essere quello di avere nella propria quotidianità l’atteggiamento del buon Samaritano, cioè quello di farsi carico dell’altro cercando di penetrare con discrezione nel suo vissuto, di trasferire la propria scienza e agire con coscienza verso il sofferente, capirne i timori, donargli speranza migliorando la sua condizione di sofferenza, fargli capire che tu sei con lui e che il tuo non è un semplice rapporto professionale ma qualcosa di più profondo. Ne sono esempio i grandi medici Santi come San Giuseppe Moscati il quale si preoccupava non solo di curare, per le sue indiscusse capacità di grande scienziato, ma anche di provvedere dando denari per l’acquisto di medicine o di generi alimentari per i meno abbienti. In conclusione, cinque i verbi che dovrebbero far parte del bagaglio professionale del medico Ippocratico: prendersi cura, ascoltare, guarire quando possibile, curare costantemente, consolare sempre”.